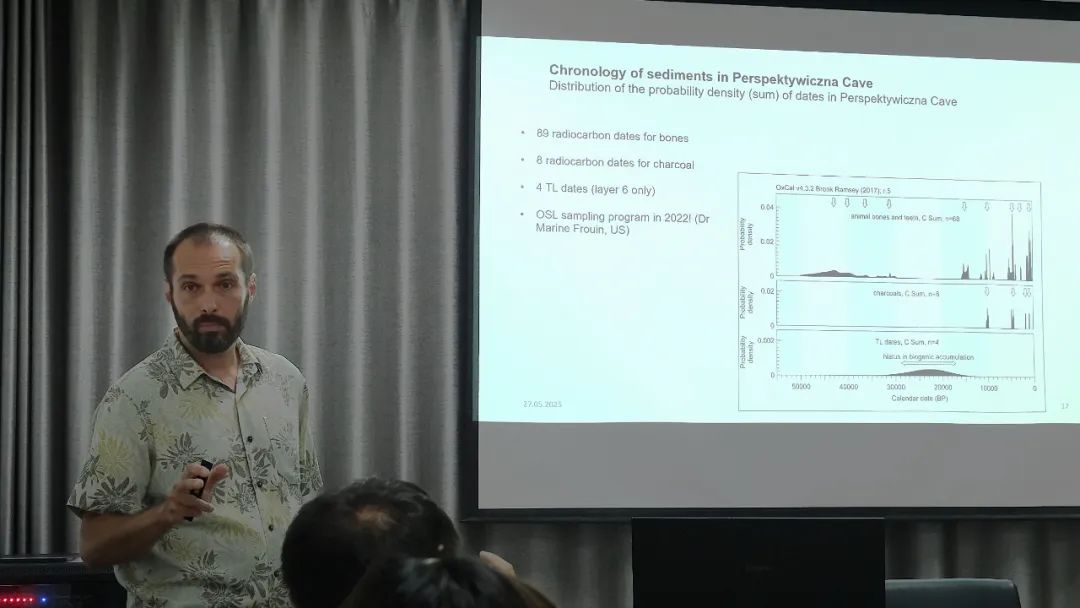

2025年5月27日晚,波兰学者系列讲座第二讲《考古遗址洞穴沉积物的地层完整性与埋藏学研究》在考古文博学院红五楼5212室开讲,由波兰科学院地质科学研究所副教授、地质生态学研究组负责人Maciej Krajcarz博士主讲。

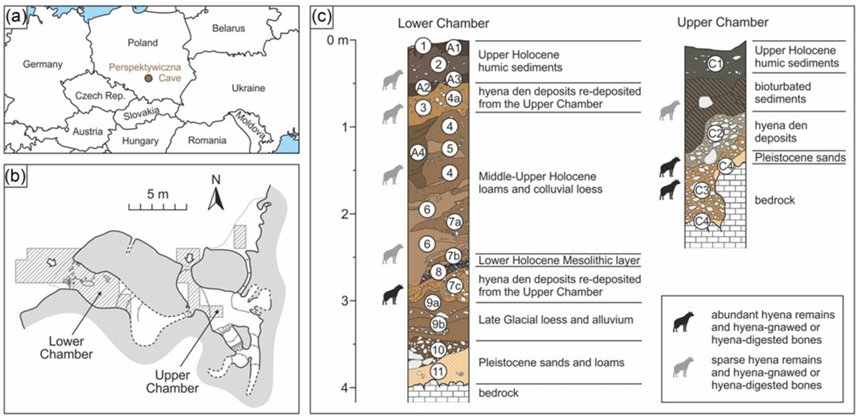

图二 Perspektywiczna洞穴遗址的位置及地层堆积(据Krajcarz et al., 2023)

Maciej Krajcarz博士首先介绍了原地埋藏的概念,指出在考古研究中,原地埋藏指的是遗物没有离开初始的埋藏位置,在地质研究中,原地埋藏指的是自然沉积在被地质过程搬运前的状态。地层堆积的形成过程不仅决定了考古遗存的完整程度,也直接影响着动植物、古环境、生化指标和测年样品等多种分析研究的质量与代表性。在一些堆积过程相对简单的露天遗址中,有时只有单一的文化层,或者文化层之间存在明显间隔,即使存在一定程度的搬运和扰动也不会对研究造成致命影响;而洞穴和岩厦堆积的情况往往会更加复杂,文化层数量更多且紧凑、连续,地层扰动带来的影响更为显著。Maciej Krajcarz博士以自己工作的几处洞穴遗址为例,进一步阐述了洞穴沉积物的复杂性及其对考古研究影响。

第一个案例来自波兰南部的Perspektywiczna洞穴。该遗址为一处石灰岩洞穴,有上下两个内部联通的洞室,上洞仅有鬣狗活动,下洞中发现有人类活动遗存。由于上洞比下洞高4米左右,在重力作用下非常容易发生沉积物和碎骨等的搬运堆积。对遗址沉积物的宏观观察和微形态分析研究显示,下洞的堆积过程可以大致划分为以下几个阶段:最下部的11-9b层为河流搬运的细砂、黏土等碎屑物质,第9a层为风成黄土;第8层为中石器时代文化层;第7c层为上洞鬣狗活动搬运形成的二次堆积,发现了很多被鬣狗胃酸腐蚀的碎骨和鬣狗粪化石;第6-7层为次生堆积,沉积物包括黄土和黏土两类,二者交替重复出现,具有明显的沉积韵律,显示其原生堆积可能有两个不同的来源,多次被地表径流带入到洞穴中;第4-5层为罗马时期回填的坑状堆积;最上部则为中世纪和现代堆积。除了明显的上洞堆积搬运和地表径流影响,不同地层中的遗存也会在多种自然和人类活动作用力的影响下再次发生扰动和再堆积。

图二 Perspektywiczna洞穴遗址的位置及地层堆积(据Krajcarz et al., 2023)

为了进一步了解堆积形成过程,发掘团队Perspektywiczna洞穴开展了系统的年代学研究工作,有89块骨骼和8块木炭用于测定C14年代,还采集了系统的光释光测年样品和部分热释光样品。测年结果初看非常糟糕,同一地层的测年数据从距今5万年到距今1万年前后均有,仔细分析却能够看出,这些数据反映的是几次明显的搬运再堆积过程。上洞鬣狗活动的年代集中于深海氧同位素3阶段(MIS3),此后鬣狗灭绝,没有更晚的年代数据。下洞最下部的河流沉积物和风成黄土年代在更新世末期,但其上的7c层出现了大量年代处于MIS3阶段的测年样品,证实了该地层主体堆积由上洞搬运而来,7c层以上的各地层中也有零星MIS3阶段的年代数据,都是上洞的碎骨和木炭在重力作用下持续进入晚期堆积的证明。此外,在下洞7c层以上的地层中也零星出现了更新世末期的年代样品,显示由于冻融和生物扰动等因素的影响,下洞最下部地层中的沉积物和遗物被扰动到了更靠上的地层中。为了了解地层扰动的程度,发掘团队收集了下洞地层堆积中发现的所有砂岩结核。由于Perspektywiczna洞穴基岩为石灰岩,砂岩结核只能形成于下洞最下部的河流相沉积物中,因此9层以上发现的砂岩结核应该都是冻融扰动的结果,这一假设也得到了同位素分析的支持。各地层中发现的砂岩结核的尺寸反映了冻融和生物扰动所能搬运的遗物尺寸,能够为选择合适的样品进行进一步的分析研究提供参照。

综上可以看出,Perspektywiczna洞穴的堆积过程至少受到了上洞堆积搬运、冻融/生物扰动和地表径流三重自然营力的共同作用,导致其年代并不符合“下老上新”的一般沉积规律,呈现出复杂的“复写(palimpsest)”特征。类似的情况在其他洞穴遗址中亦有发现,如波兰的Nietoperzowa洞穴中的也出现了同一地层中C14数据分组分布的情况,显示了地层扰动的影响。

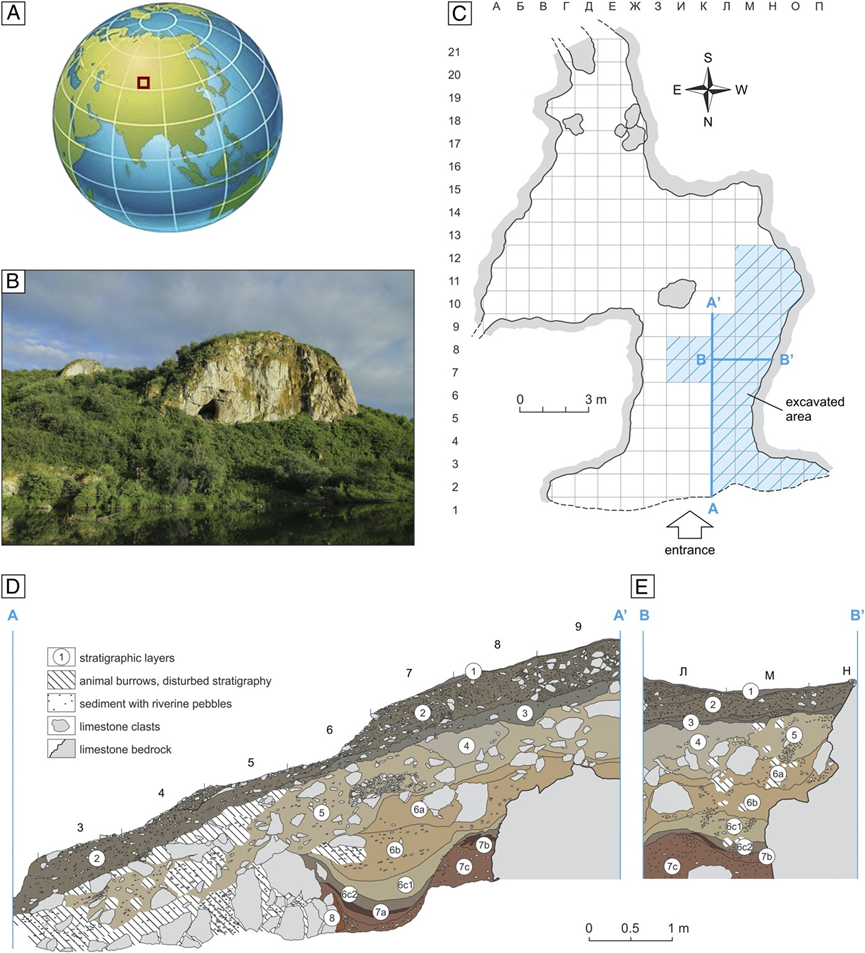

第二个案例是来自俄罗斯阿尔泰地区的Chagyrskaya洞穴,该遗址因发现了74件尼安德特人化石和东欧典型的Micoquian文化石制品而闻名。从遗址剖面观察,地层堆积的形成过程异常复杂,橙红色黏土和灰黄色粉砂交替出现,沉积韵律明显,显示出两个不同的物质来源;6c/2层和7层之间的边界存在明显的塑性形变,与强烈的冻融作用有关;5层与其他地层之间存在多处不整合接触,最上部还有动物打洞形成的孔道。初步的粒度分析显示,7层沉积物以流水搬运的细颗粒碎屑为主,从6c/2层开始,人类和生物活动带入的成分和洞穴风化形成的石灰岩碎屑开始出现并占据较高比例。

光释光测年结果显示,7层的年代在距今30万年以上,但在7层上部发现了典型的Micoquian文化遗物,年代要远远早于东欧地区的发现。为了确认Chagyrskaya洞穴Micoquian文化层的真实年代,Maciej Krajcarz博士开展了土壤微形态研究,发现7层和6c/2层的边界存在着明显的推挤变形,甚至影响到了一处火塘的剖面形态,显示在堆积形成后经历了强烈的冻融作用。这次冻融事件使得7层的沉积物与6c/2层的文化遗物混合在了一起,他将其命名为6d层。因此,在发掘过程中认为是7层上部出土的Micoquian文化遗物应该属于被混合后的6d层,其年代应当与6c/2层一致,在距今5.4万年左右。

图三 Chagyrskaya洞穴遗址的位置和地层剖面(据Kolobova et al., 2019)

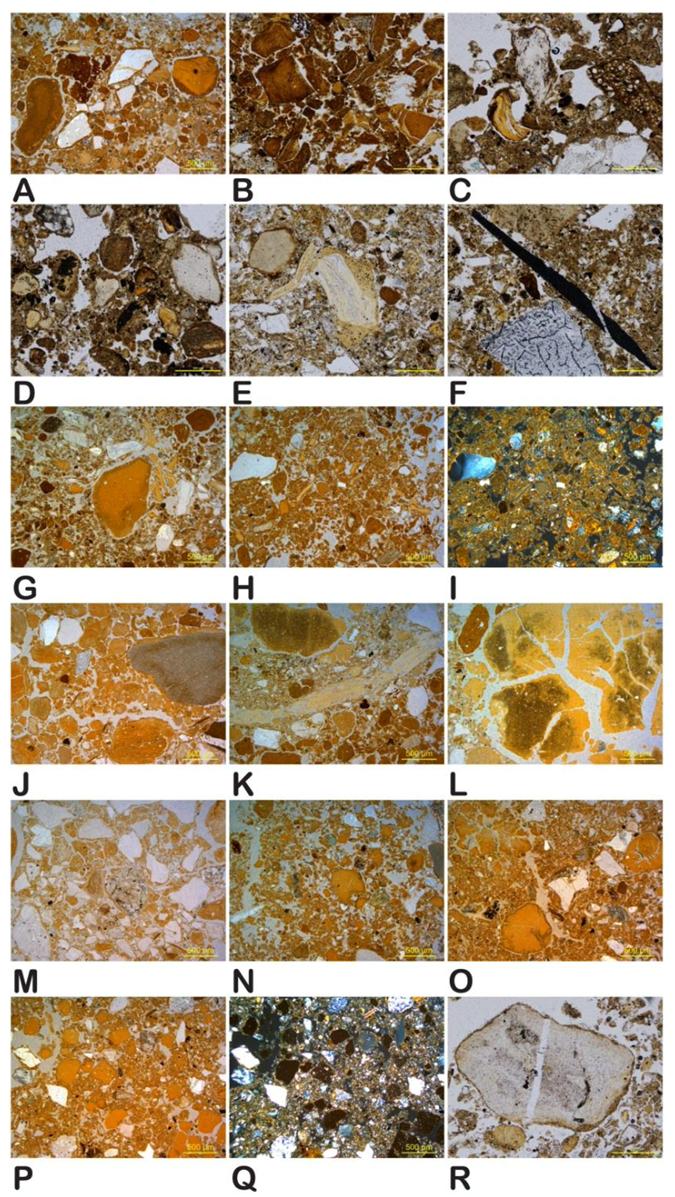

除了Micoquian文化层的年代这一关键问题,对Chagyrskaya洞穴沉积物的微形态研究还发现了一些宏观观察中未能揭示的细节,如局部扰乱、质地松散的微结构,被翻转过的微小地层,河流冲刷形成的细微层理、黏土球和黏土薄层,以及鬣狗活动产生的碎骨和粪化石等,显示遗址的堆积存在着不同的物质来源,解释了光释光研究为什么会在同一地层中获得多组测年结果,为正确认识各地层的年代奠定了基础。

图四 Chagyrskaya洞穴沉积物的土壤微形态薄片(据Kolobova et al., 2019)

综合宏观、微观的地学考古工作和系统的年代学研究,Chagyrskaya洞穴的堆积过程至少分为以下几个阶段:早在距今33万年前,流水搬运来了7层的橙红色黏土,后来被侵蚀风化;在距今5.4万年左右,来自东欧、使用Micoquian石器的尼安德特人占据了洞穴,留下了原地埋藏的用火遗迹和文化堆积,即6c/2层,其上又覆盖了洞穴风化和流水搬运形成的6c/1层堆积;之后遗址经历了冻融扰动,6c层和7层的交界处沉积物和遗物混合在了一起,形成了6d层;随后洞穴经历多次侵蚀、坍塌和坡积过程,并伴随有鬣狗等动物的扰动,直至全新世再次开始以人类活动占据主导。

第三个研究案例是波兰南部的Biśnik洞穴遗址,是该地区年代最早的旧石器遗址之一。遗址下部的19层厚达半米,被划分为了19a-19d的多个亚层,光释光和热释光的年代从距今23万年到距今60万年前后。通过对遗址出土的动物骨骼进行的地球化学指纹识别和聚类分析,Maciej Krajcarz博士发现,同一地层中的骨骼并不会聚到一起,显示它们有不同的初始埋藏环境;而多个不同地层的骨骼却能够聚在一组中,表明它们是从同一个原始地层中被不同的侵蚀搬运过程带到洞穴中的。这一情况显示,Biśnik洞穴第19层整体是几个原生文化层被多次侵蚀搬运后形成的。在吉尔吉斯斯坦的Sel’Ungur洞穴遗址,同一个旧石器时代中期的文化层被反复搬运,形成了厚达1米、但文化面貌完全相同的5个文化层。

除了坡积作用和流水搬运,生物扰动也是影响地层完整性的关键因素,例如在波兰南部的Smoleń III岩厦中,有些地层中出现了差异巨大的年代结果,就是动物打洞混入不同时期的沉积物和测年样品导致的。在吉尔吉斯斯坦西部的Obishir-5岩厦中,由于土拨鼠活动剧烈,推算有7.33%的堆积都经过了扰动。

在讲座的最后,Maciej Krajcarz博士总结了洞穴遗址中常见的影响堆积完整性的因素,包括坡积和流水的侵蚀搬运、冻融、生物扰动和沉降作用等,它们都会对遗址后续的分析研究带来不同的影响。那么,考古学家应当如何应对复杂堆积过程带来的挑战呢?首先,不要过于相信已经划分好的地层,在遗址现场仔细观察,开展宏观沉积分析。其次,要善于利用土壤微形态等微观分析方法。年代学研究也是理解堆积形成过程的关键之一,需要采集足够量的具有代表性的测年样品(C14、OSL等),使之形成完整序列并具有统计学上的意义。对于洞穴中出土的骨骼、人工制品甚至自然岩块,应记录其产状。在有条件的情况下,还可以进一步借助地球化学方法,分析遗址中骨骼的来源。

参考文献:

Krajcarz MT, Baca M, Baumann C, et al (2023). New insights into Late Pleistocene cave hyena chronology and population history—the case of Perspektywiczna Cave, Poland.Radiocarbon. 2023;65(5):1038-1056. doi:10.1017/RDC.2023.89.

K.A. Kolobova, R.G. Roberts, V.P. Chabai, Z. Jacobs, M.T. Krajcarz, et al.(2020), Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia,PNAS, 117 (6) 2879-2885.

撰稿:冯玥

摄影:朱天净